조광조(趙光祖)

[요약정보]

| UCI | G002+AKS-KHF_13C870AD11C870B1482X0 |

| 자(字) | 효직(孝直) |

| 호(號) | 정암(靜庵) |

| 시호(諡號) | 문정(文正) |

| 생년 | 1482(성종 13) |

| 졸년 | 1519(중종 14) |

| 시대 | 조선전기 |

| 본관 | 한양(漢陽) |

| 활동분야 | 문신 > 문신 |

| 부 | 조원강(趙元綱) |

| 5대조 | 조온(趙溫) |

| 출생지 | 한성 |

| 저서 | 『정암집』 |

[관련정보]

[상세내용]

조광조(趙光祖)

1482년(성종 13)∼1519년(중종 14). 조선 중기의 문신. 본관은 한양(漢陽). 자는 효직(孝直), 호는 정암(靜庵). 한성 출생.

1. 가계와 학업

개국공신 조온(趙溫)의 5대손으로, 감찰 조원강(趙元綱)의 아들이다.

17세 때 어천찰방(魚川察訪)으로 부임하는 아버지를 따라가, 무오사화로 화를 입고 희천에 유배중이던 김굉필(金宏弼)에게 수학하였다.

학문은 『소학』‧『근사록(近思錄)』 등을 토대로 하여 이를 경전 연구에 응용하였으며, 이때부터 성리학 연구에 힘써 김종직(金宗直)의 학통을 이은 사림파(士林派)의 영수가 되었다.

이때는 사화 직후라 사람들은 그가 공부에 독실함을 보고 ‘광인(狂人)’이라거나 혹은 ‘화태(禍胎)’라 하였다. 친구들과도 자주 교류가 끊겼으나 그는 전혀 개의하지 않고 학업에만 전념하였다 한다. 한편, 평소에도 의관을 단정히 갖추고 언행도 성현의 가르침을 따라 절제가 있었다.

1510년(중종 5) 사마시에 장원으로 합격, 진사가 되어 성균관에 들어가 공부하였다.

17세 때 어천찰방(魚川察訪)으로 부임하는 아버지를 따라가, 무오사화로 화를 입고 희천에 유배중이던 김굉필(金宏弼)에게 수학하였다.

학문은 『소학』‧『근사록(近思錄)』 등을 토대로 하여 이를 경전 연구에 응용하였으며, 이때부터 성리학 연구에 힘써 김종직(金宗直)의 학통을 이은 사림파(士林派)의 영수가 되었다.

이때는 사화 직후라 사람들은 그가 공부에 독실함을 보고 ‘광인(狂人)’이라거나 혹은 ‘화태(禍胎)’라 하였다. 친구들과도 자주 교류가 끊겼으나 그는 전혀 개의하지 않고 학업에만 전념하였다 한다. 한편, 평소에도 의관을 단정히 갖추고 언행도 성현의 가르침을 따라 절제가 있었다.

1510년(중종 5) 사마시에 장원으로 합격, 진사가 되어 성균관에 들어가 공부하였다.

2. 관력과 정치활동

1506년 중종반정 이후 당시의 시대적인 추세는 정치적 분위기를 새롭게 하고자 하는 것이 전반적인 흐름이었다. 이러한 가운데 성균관 유생들의 천거와 이조판서 안당(安塘)의 적극적인 추천으로, 1515년(중종 10) 조지서사지(造紙署司紙)라는 관직에 초임되었다.

그해 가을 증광문과에 을과로 급제하여 전적‧감찰‧예조좌랑을 역임하게 되었고, 이때부터 왕의 두터운 신임을 얻게 되었다. 그는 유교로써 정치와 교화의 근본을 삼아야 한다는 지치주의(至治主義)에 입각한 왕도정치의 실현을 역설하였다.

이와 함께 정언이 되어 언관으로서 그의 의도를 펴기 시작하였다. 이해 장경왕후(章敬王后, 중종의 제1계비)가 죽자 조정에서는 계비 책봉문제가 거론되기에 이르렀다.

이때 순창군수 김정(金淨), 담양부사 박상(朴祥) 등은 중종의 정비(正妃, 폐위된 愼氏)를 복위시킬 것과 신씨의 폐위를 주장하였던 박원종(朴元宗)을 처벌할 것을 상소하였는데, 이 때문에 대사간 이행(李荇)의 탄핵을 받아 귀양을 가게 되었다.

이에 대하여 조광조는 대사간으로서 상소자를 벌함은 언로를 막는 결과가 되므로 국가의 존망에 관계되는 일이라 주장하여 오히려 이행등을 파직하게 하여 그에 대한 왕의 신임을 입증받았다. 이것이 계기가 되어 원로파(元老派), 즉 반정공신과 신진사류(新進士類)의 대립으로 발전, 이후 기묘사화의 발생원인이 되기도 하였다.

그뒤 수찬을 역임한 뒤 곧이어 정랑이 되고, 1517년에는 교리로 경연시독관‧춘추관기주관을 겸임하였으며, 향촌의 상호부조를 위하여 『여씨향약(呂氏鄕約)』을 8도에 실시하도록 하였다.

그해 가을 증광문과에 을과로 급제하여 전적‧감찰‧예조좌랑을 역임하게 되었고, 이때부터 왕의 두터운 신임을 얻게 되었다. 그는 유교로써 정치와 교화의 근본을 삼아야 한다는 지치주의(至治主義)에 입각한 왕도정치의 실현을 역설하였다.

이와 함께 정언이 되어 언관으로서 그의 의도를 펴기 시작하였다. 이해 장경왕후(章敬王后, 중종의 제1계비)가 죽자 조정에서는 계비 책봉문제가 거론되기에 이르렀다.

이때 순창군수 김정(金淨), 담양부사 박상(朴祥) 등은 중종의 정비(正妃, 폐위된 愼氏)를 복위시킬 것과 신씨의 폐위를 주장하였던 박원종(朴元宗)을 처벌할 것을 상소하였는데, 이 때문에 대사간 이행(李荇)의 탄핵을 받아 귀양을 가게 되었다.

이에 대하여 조광조는 대사간으로서 상소자를 벌함은 언로를 막는 결과가 되므로 국가의 존망에 관계되는 일이라 주장하여 오히려 이행등을 파직하게 하여 그에 대한 왕의 신임을 입증받았다. 이것이 계기가 되어 원로파(元老派), 즉 반정공신과 신진사류(新進士類)의 대립으로 발전, 이후 기묘사화의 발생원인이 되기도 하였다.

그뒤 수찬을 역임한 뒤 곧이어 정랑이 되고, 1517년에는 교리로 경연시독관‧춘추관기주관을 겸임하였으며, 향촌의 상호부조를 위하여 『여씨향약(呂氏鄕約)』을 8도에 실시하도록 하였다.

3. 도학정치의 주장

주자학이 우리나라에 들어온 것은 고려말이었으나 널리 보급되지는 못하였고, 조선 초기에 와서도 사장(詞章)의 학만이 높이 숭상되었기 때문에 과거에 있어서도 이것에만 치중하였고 도학(道學)은 일반적으로 경시되었다.

그러나 조광조의 도학정치에 대한 주창은 대단한 것이었고, 이러한 주창을 계기로 하여 당시의 학풍은 변화되어갔으며, 뒤에 이황(李滉)‧이이(李珥)같은 학자가 탄생될 수 있었던 것이다. 그의 도학정치는 조선시대의 풍습과 사상을 유교식으로 바꾸어놓는 데 있어서 중요한 동기가 되었다.

즉, 조선시대에 일반서민들까지도 주자의 『가례(家禮)』를 지키게 되어 상례(喪禮)를 다하고 젊은 과부의 재가도 허락되지 않게 되었다.

1518년 부제학이 되어서는 유학의 이상정치를 구현하기 위하여 사문(斯文)의 흥기를 자신의 임무로 자부하였고, 이를 실현하기 위해서는 우선 인주(人主)의 마음을 바로잡아야 한다고 생각하였다. 그리하여 그는 미신타파를 내세워 소격서(昭格署)의 폐지를 강력히 주청, 많은 반대에도 불구하고 마침내 이를 혁파하는 데 성공하였다.

이어 그해 11월에는 대사헌에 승진되어 부빈객을 겸하게 되었다. 그는 한편으로 천거시취제(薦擧試取制)인 현량과(賢良科)를 처음 실시하게 하여 김식(金湜)‧안처겸(安處謙)‧박훈(朴薰) 등 28인이 뽑혔으며, 이어 김정(金淨)‧박상(朴尙)‧이자(李耔)‧김구(金絿)‧기준(奇遵)‧한충(韓忠) 등 소장학자들을 뽑아 요직에 안배하였다.

그는 이와같이 현량과 실시를 통하여 신진사류들을 정계에 본격적으로 진출시키는 실마리로 삼았다. 이들 신진사류들과 함께 훈구세력의 타도와 구제(舊制)의 개혁 및 그에 따른 새로운 질서의 수립에 나섰다.

그러나 조광조의 도학정치에 대한 주창은 대단한 것이었고, 이러한 주창을 계기로 하여 당시의 학풍은 변화되어갔으며, 뒤에 이황(李滉)‧이이(李珥)같은 학자가 탄생될 수 있었던 것이다. 그의 도학정치는 조선시대의 풍습과 사상을 유교식으로 바꾸어놓는 데 있어서 중요한 동기가 되었다.

즉, 조선시대에 일반서민들까지도 주자의 『가례(家禮)』를 지키게 되어 상례(喪禮)를 다하고 젊은 과부의 재가도 허락되지 않게 되었다.

1518년 부제학이 되어서는 유학의 이상정치를 구현하기 위하여 사문(斯文)의 흥기를 자신의 임무로 자부하였고, 이를 실현하기 위해서는 우선 인주(人主)의 마음을 바로잡아야 한다고 생각하였다. 그리하여 그는 미신타파를 내세워 소격서(昭格署)의 폐지를 강력히 주청, 많은 반대에도 불구하고 마침내 이를 혁파하는 데 성공하였다.

이어 그해 11월에는 대사헌에 승진되어 부빈객을 겸하게 되었다. 그는 한편으로 천거시취제(薦擧試取制)인 현량과(賢良科)를 처음 실시하게 하여 김식(金湜)‧안처겸(安處謙)‧박훈(朴薰) 등 28인이 뽑혔으며, 이어 김정(金淨)‧박상(朴尙)‧이자(李耔)‧김구(金絿)‧기준(奇遵)‧한충(韓忠) 등 소장학자들을 뽑아 요직에 안배하였다.

그는 이와같이 현량과 실시를 통하여 신진사류들을 정계에 본격적으로 진출시키는 실마리로 삼았다. 이들 신진사류들과 함께 훈구세력의 타도와 구제(舊制)의 개혁 및 그에 따른 새로운 질서의 수립에 나섰다.

4. 정치개혁의 노력

그리하여 이들은 1519년(중종 14)에 이르러 훈구세력인 반정공신을 공격하기에 이르렀다.

즉, 그들은 우선 정국공신(靖國功臣)이 너무 많음을 강력히 비판하였다. 그리고 성희안(成希顔)같은 인물은 반정을 하지 않았는데도 뽑혔고, 유자광(柳子光)은 그의 척족들의 권귀(權貴)를 위하여 반정하였는데, 이러한 유의 반정정신은 소인들이나 꾀하는 것이라고 신랄하게 비난하였다.

즉, 이들은 권좌에 올라 모든 국정을 다스리는 데 이(利)를 먼저 하고 있다는 것이다. 따라서, 이를 개정하지 않으면 국가를 유지하기가 곤란함을 극력 주창하였다. 이의 실천 대안으로 반정공신 2‧3등 중 가장 심한 것은 이를 개정해야 하고, 4등 50여인은 모두 공이 없이 녹을 함부로 먹고 있으므로 삭제함이 좋을 것이라는 위훈삭제(僞勳削除)를 강력히 청하고 나섰다.

이러한 주장은 전혀 근거가 없는 것은 아니었다. 이미 반정 초기에 대사헌 이계맹(李繼孟) 등은 원종공신(原從功臣)이 많아 외람되므로 그 진위를 밝힐 것을 주장한 일이 있었다.

그러나 신진사류들의 주장은 쉽게 받아들여지지 않았다. 그것은 이미 반정공신들은 기성 귀족이 되어 있었고, 현실적으로 원로가 된 훈구세력을 소인배로 몰아 배척하려는 급격한 개혁주장은 중종도 그리 달가워하지 않았기 때문이다.

그러나 마침내는 2‧3등공신의 일부, 4등공신 전원, 즉 전공신의 4분의 3에 해당되는 76인의 훈작이 삭탈당하기에 이르렀다.

즉, 그들은 우선 정국공신(靖國功臣)이 너무 많음을 강력히 비판하였다. 그리고 성희안(成希顔)같은 인물은 반정을 하지 않았는데도 뽑혔고, 유자광(柳子光)은 그의 척족들의 권귀(權貴)를 위하여 반정하였는데, 이러한 유의 반정정신은 소인들이나 꾀하는 것이라고 신랄하게 비난하였다.

즉, 이들은 권좌에 올라 모든 국정을 다스리는 데 이(利)를 먼저 하고 있다는 것이다. 따라서, 이를 개정하지 않으면 국가를 유지하기가 곤란함을 극력 주창하였다. 이의 실천 대안으로 반정공신 2‧3등 중 가장 심한 것은 이를 개정해야 하고, 4등 50여인은 모두 공이 없이 녹을 함부로 먹고 있으므로 삭제함이 좋을 것이라는 위훈삭제(僞勳削除)를 강력히 청하고 나섰다.

이러한 주장은 전혀 근거가 없는 것은 아니었다. 이미 반정 초기에 대사헌 이계맹(李繼孟) 등은 원종공신(原從功臣)이 많아 외람되므로 그 진위를 밝힐 것을 주장한 일이 있었다.

그러나 신진사류들의 주장은 쉽게 받아들여지지 않았다. 그것은 이미 반정공신들은 기성 귀족이 되어 있었고, 현실적으로 원로가 된 훈구세력을 소인배로 몰아 배척하려는 급격한 개혁주장은 중종도 그리 달가워하지 않았기 때문이다.

그러나 마침내는 2‧3등공신의 일부, 4등공신 전원, 즉 전공신의 4분의 3에 해당되는 76인의 훈작이 삭탈당하기에 이르렀다.

5. 정치개혁의 반향

이러한 급진적인 개혁은 마침내 훈구파의 강한 반발을 야기시켰다. 훈구파 중 홍경주(洪景舟)‧남곤(南袞)‧심정(沈貞)은 경빈박씨(敬嬪朴氏) 등 후궁을 움직여 왕에게 신진사류를 무고하도록 하였다.

또한, 대궐 나뭇잎에 과일즙으로 ‘주초위왕(走肖爲王)’이라는 글자를 써 벌레가 파먹게 한 다음에 궁녀로 하여금 이를 따서 왕에게 바쳐 의심을 조장시키기도 하였다.

한편, 홍경주와 공조판서 김전(金詮), 예조판서 남곤, 우찬성 이장곤(李長坤), 호조판서 고형산(高荊山), 심정 등이 밀의하여 밤에 신무문(神武門)을 통하여 비밀리에 왕을 만나 조광조 일파가 당파를 조직, 조정을 문란하게 하고 있다고 탄핵하였다.

이에 평소부터 신진사류를 비롯한 조광조의 도학정치와 과격한 언행에 염증을 느껴오던 왕은 훈구대신들의 탄핵을 받아들여 이를 시행하였다. 그 결과 조광조는 김정‧김구‧김식‧윤자임(尹自任)‧박세희(朴世熹)‧박훈 등과 함께 투옥되었다.

처음 김정‧김식‧김구와 함께 그도 사사(賜死)의 명을 받았으나, 영의정 정광필(鄭光弼)의 간곡한 비호로 능주에 유배되었다.

그뒤 정적인 훈구파의 김전‧남곤‧이유청(李惟淸)이 각각 영의정‧좌의정‧우의정에 임명되자 이들에 의하여 그해 12월 바로 사사되었다.

이때가 기묘년이었으므로 이 사건을 ‘기묘사화’라고 한다.

또한, 대궐 나뭇잎에 과일즙으로 ‘주초위왕(走肖爲王)’이라는 글자를 써 벌레가 파먹게 한 다음에 궁녀로 하여금 이를 따서 왕에게 바쳐 의심을 조장시키기도 하였다.

한편, 홍경주와 공조판서 김전(金詮), 예조판서 남곤, 우찬성 이장곤(李長坤), 호조판서 고형산(高荊山), 심정 등이 밀의하여 밤에 신무문(神武門)을 통하여 비밀리에 왕을 만나 조광조 일파가 당파를 조직, 조정을 문란하게 하고 있다고 탄핵하였다.

이에 평소부터 신진사류를 비롯한 조광조의 도학정치와 과격한 언행에 염증을 느껴오던 왕은 훈구대신들의 탄핵을 받아들여 이를 시행하였다. 그 결과 조광조는 김정‧김구‧김식‧윤자임(尹自任)‧박세희(朴世熹)‧박훈 등과 함께 투옥되었다.

처음 김정‧김식‧김구와 함께 그도 사사(賜死)의 명을 받았으나, 영의정 정광필(鄭光弼)의 간곡한 비호로 능주에 유배되었다.

그뒤 정적인 훈구파의 김전‧남곤‧이유청(李惟淸)이 각각 영의정‧좌의정‧우의정에 임명되자 이들에 의하여 그해 12월 바로 사사되었다.

이때가 기묘년이었으므로 이 사건을 ‘기묘사화’라고 한다.

6. 정치개혁의 실패원인

결국 신진사류들이 기성세력인 훈구파를 축출, 새로운 정치질서를 이루려던 계획은 실패하고 말았다. 이들의 실패원인은 그들이 대부분 젊고 또 정치적 경륜도 짧은 데다가 개혁을 급진적이고 너무 과격하게 이루려 하다가 노련한 훈구세력의 반발을 샀기 때문이다.

이를 후대의 명석한 학자인 이이(李珥)가 잘 말해주고 있다. 즉, 그는 『석담일기(石潭日記)』에서 조광조를 비롯한 신진사류들의 실패를 다음과 같이 말하고 있다.

“옛사람들은 반드시 학문이 이루어진 뒤에나 이론을 실천하였는데, 이 이론을 실천하는 요점은 왕의 그릇된 정책을 시정하는 데 있었다. 그런데 그는 어질고 밝은 자질과 나라 다스릴 재주를 타고났음에도 불구하고, 학문이 채 이루어지기 전에 정치일선에 나간 결과, 위로는 왕의 잘못을 시정하지 못하고 아래로는 구세력의 비방도 막지를 못하고 말았다. 그러나 그가 도학을 실천하고자 왕에게 왕도의 철학을 이행하도록 간청하기는 하였지만 그를 비방하는 입이 너무 많아, 비방의 입이 한번 열리자 결국 몸이 죽고 나라를 어지럽게 하였으니 후세 사람들에게 그의 행적이 경계가 되었다.” 고 하였다.

이를 후대의 명석한 학자인 이이(李珥)가 잘 말해주고 있다. 즉, 그는 『석담일기(石潭日記)』에서 조광조를 비롯한 신진사류들의 실패를 다음과 같이 말하고 있다.

“옛사람들은 반드시 학문이 이루어진 뒤에나 이론을 실천하였는데, 이 이론을 실천하는 요점은 왕의 그릇된 정책을 시정하는 데 있었다. 그런데 그는 어질고 밝은 자질과 나라 다스릴 재주를 타고났음에도 불구하고, 학문이 채 이루어지기 전에 정치일선에 나간 결과, 위로는 왕의 잘못을 시정하지 못하고 아래로는 구세력의 비방도 막지를 못하고 말았다. 그러나 그가 도학을 실천하고자 왕에게 왕도의 철학을 이행하도록 간청하기는 하였지만 그를 비방하는 입이 너무 많아, 비방의 입이 한번 열리자 결국 몸이 죽고 나라를 어지럽게 하였으니 후세 사람들에게 그의 행적이 경계가 되었다.” 고 하였다.

7. 사후의 상황

그뒤 선조 초 신원(伸寃)되어 영의정에 추증되고 문묘에 배향되었다.

그뒤 그의 학문과 인격을 흠모하는 후학들에 의하여 사당이 세워지고, 서원도 설립되었다. 1570년 능주에 죽수서원(竹樹書院), 1576년 희천에 양현사(兩賢司)가 세워져 봉안되었으며, 1605년(선조 38)에는 그의 묘소 아래에 있는 심곡서원(深谷書院)에 봉안되는 등 전국에 많은 향사가 세워졌다.

또한, 이이는 김굉필‧정여창(鄭汝昌)‧이언적(李彦迪) 등과 함께 그를 동방사현(東方四賢)이라 불렀다.

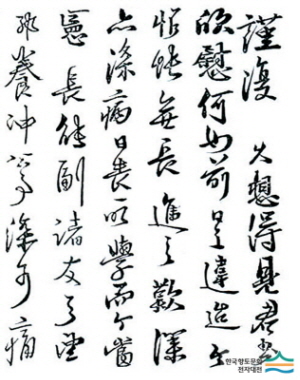

저서로는 『정암집』이 있는데 그 중 대부분은 소(疏)‧책(策)‧계(啓) 등의 상소문과 몇 가지의 제문이고, 그밖에 몇 편의 시도 실려 있다. 시호는 문정(文正)이다.

그뒤 그의 학문과 인격을 흠모하는 후학들에 의하여 사당이 세워지고, 서원도 설립되었다. 1570년 능주에 죽수서원(竹樹書院), 1576년 희천에 양현사(兩賢司)가 세워져 봉안되었으며, 1605년(선조 38)에는 그의 묘소 아래에 있는 심곡서원(深谷書院)에 봉안되는 등 전국에 많은 향사가 세워졌다.

또한, 이이는 김굉필‧정여창(鄭汝昌)‧이언적(李彦迪) 등과 함께 그를 동방사현(東方四賢)이라 불렀다.

저서로는 『정암집』이 있는데 그 중 대부분은 소(疏)‧책(策)‧계(啓) 등의 상소문과 몇 가지의 제문이고, 그밖에 몇 편의 시도 실려 있다. 시호는 문정(文正)이다.

[참고문헌]

中宗實錄

國朝榜目

靜庵集

燃藜室記述

石潭日記

淸選考

增補文獻備考

趙光祖―士禍 속에 진 哲人政客―(申奭鎬, 韓國의 人間像, 新丘文化社, 1965)

朝鮮朝 前期 性理學者의 政治思想(姜周鎭, 韓國思想 13, 1975)

中宗代의 道學과 心學化運動(尹南漢, 史叢 21‧22合輯, 1977)

賢良科及第者의 性分(李秉烋, 大丘史學 12‧13, 1977)

趙靜庵의 道學觀(金其鉉, 民族文化硏究 14, 1979)

靜庵趙光祖의 政治思想論攷(金鎬城, 論文集 15, 서울敎育大學, 1982)

靜庵趙光祖의 政治思想(金光哲, 釜山史學 7, 1983)

國朝榜目

靜庵集

燃藜室記述

石潭日記

淸選考

增補文獻備考

趙光祖―士禍 속에 진 哲人政客―(申奭鎬, 韓國의 人間像, 新丘文化社, 1965)

朝鮮朝 前期 性理學者의 政治思想(姜周鎭, 韓國思想 13, 1975)

中宗代의 道學과 心學化運動(尹南漢, 史叢 21‧22合輯, 1977)

賢良科及第者의 性分(李秉烋, 大丘史學 12‧13, 1977)

趙靜庵의 道學觀(金其鉉, 民族文化硏究 14, 1979)

靜庵趙光祖의 政治思想論攷(金鎬城, 論文集 15, 서울敎育大學, 1982)

靜庵趙光祖의 政治思想(金光哲, 釜山史學 7, 1983)

[집필자]

이재룡(李載龒)

| 수정일 | 수정내역 |

|---|---|

| 2005-11-30 | 2005년도 지식정보자원관리사업 산출물로서 최초 등록하였습니다. |