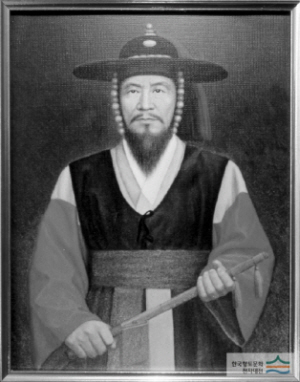

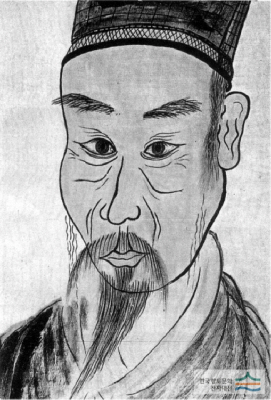

이형상(李衡祥)

[요약정보]

| UCI | G002+AKS-KHF_13C774D615C0C1B1653X0 |

| 자(字) | 중옥(仲玉) |

| 호(號) | 순옹(順翁) |

| 생년 | 1653(효종 4) |

| 졸년 | 1733(영조 9) |

| 시대 | 조선중기 |

| 본관 | 전주(全州) |

| 활동분야 | 문신 > 문신 |

| 부 | 이주하(李柱夏) |

| 저서 | 『병와집』 |

[관련정보]

[상세내용]

이형상(李衡祥)

1653년(효종 4)∼1733년(영조 9). 조선 후기의 문신. 본관은 전주(全州). 자는 중옥(仲玉), 호는 병와(甁窩)‧순옹(順翁).

효령대군(孝寧大君)의 10세손이며, 성균진사 이주하(李柱夏)의 아들이다.

1677년(숙종 3)에 사마시를 거쳐 1680년 별시문과에 병과로 급제하였다. 호조좌랑 재직시 동지사가 가지고 가는 세폐포(歲幣布)가 병자호란 이후 바쳐온 보포(報布)보다 9척이나 긴 것을 알고, 이것이 앞으로 무궁한 폐단이 될 것을 우려하여 주변의 반대에도 불구하고 끊어버리고 보내었다.

성주목사로 있을 때에는 교화에 힘써 20조의 훈첩(訓帖)을 반포하고 유생 150명을 선출하여 관비로 교육시켰으며, 인조 때 의사 이사룡(李士龍)을 위하여 충렬사(忠烈祠)을 지어 그의 사적을 길이 남겼다.

한편 독용산성(禿用山城)이 파괴된 채 방치됨을 보고 민정(民丁)을 차출하여 3일 만에 완축시켰다.

동래부사 때에는 이 지역이 일본과 접경된 관문으로서 국방상 요지임을 절감하고 방비에 더욱 힘쓰는 한편, 당시 일본의 구송사(九送使)가 많은 폐단을 일으킴을 통감하여 이를 폐지시키려 노력하였다.

경주부윤 때에는 운주산(雲住山)의 토적 수천명을 해산시켰으며, 향교와 서원에 교유(敎諭)하여 학풍을 진작시키고 향약‧향음주례(鄕飲酒禮)를 강화하여 향촌질서를 세우고 충‧효‧열을 민간에 장려하여 유교적 도덕정치를 실시하였다.

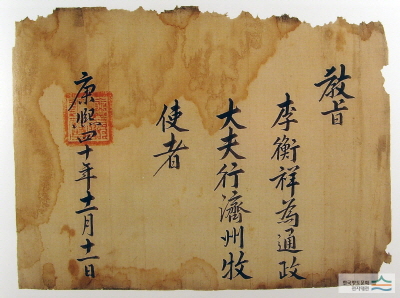

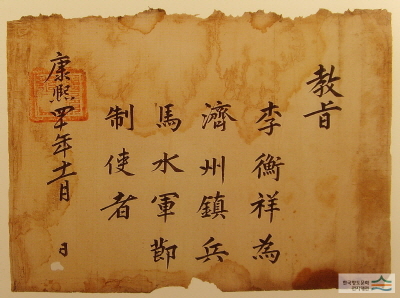

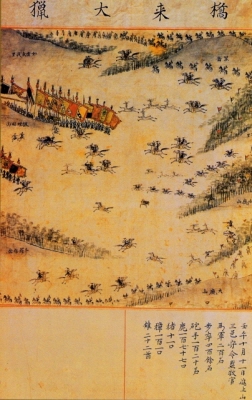

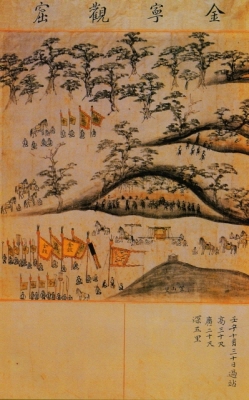

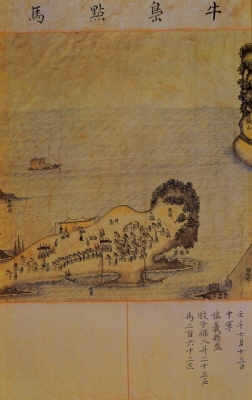

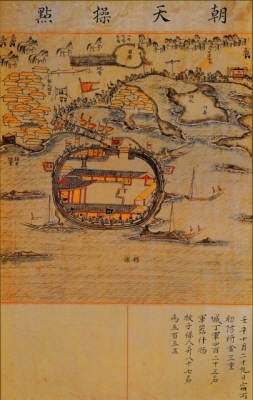

1703년에 제주목사로 부임하여 제주의 누속(陋俗)을 일체 개혁하여 유속(儒俗)으로 바꾸게 하였다.

즉, 석전제(釋奠祭)를 행하였던 삼읍(三邑)의 성묘(聖廟)를 수리하고 이름 높은 선비로써 선생을 정하여 글을 가르치게 하였고, 고을나(高乙那)‧양을나(良乙那)‧부을나(夫乙那)의 삼성의 사당을 세우고 동성혼인 등의 음란한 풍속을 금지하였다. 그리고 제주도 남부에 있었던 한라호국신사(漢拏護國神祠)인 광정당(廣靜堂)에서 지방민들이 기도하던 풍습이 있었는데 이를 금지시켰고, 이밖에도 신당 129개를 모두 불태워 음사(淫祠)를 철저히 단속하였다.

또한 미신적으로 흘렀던 불교를 배척하여 두 사찰을 불태우고 유교를 권장하였다. 그리고 제주 해녀들이 나체로 잠수작업하는 것을 금하였다.

이처럼 목민관으로서 학문을 진흥시키고 문화재와 고적을 수리, 보존하였으며, 미신적인 인습과 악습을 타파하여 도민(島民)의 풍속을 교화시키고 생활개선을 주도하였다. 당시 백성들은 송덕비 4개를 세워 그의 청덕(淸德)을 칭송하였다.

그뒤 영광군수로 부임하였으나 사임하고, 영천(永川)의 호연정(浩然亭)에서 학문과 후학양성에 정진하였다.

30여년간 초야에 있다가 1728년(영조 4)에 경상도소모사(慶尙道召募使)로 부임, 그해 소론의 일파인 이인좌(李麟佐)의 난을 진압하여 공을 세웠으나 집권당인 노론의 모함을 받아 76세의 고령으로 투옥되었다.

그뒤 억울함이 드러나 석방되고 한성부윤에 임명되고 서반직(西班職)을 받아 국록(國祿)을 받았다.

1735년에 영천의 성남서원(城南書院)에 제향되었고, 1796년(정조 20)에 청백리에 녹선되었다.

1829년(순조 29)에 제주유생들이 그의 유덕을 추모하여 영혜사(永惠祠)에 추향(追享)되었다.

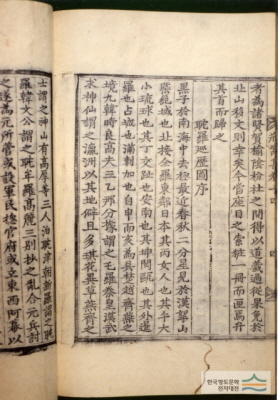

저서로는 문집인 『병와집』 18권이 손자인 이만송(李晩松)에 의하여 간행되었다. 이밖에도 『둔서록(遯筮錄)』‧『악학편고(樂學便考)』‧『강도지(江都志)』‧『예학편고(禮學便考)』‧『성리학대전』 등 수십권이 있다.

목민관으로서 활동중 제주도에 관한 기록은 인호(人戶)‧인구(人口)‧전(田)‧국마(國馬)‧국우(國牛) 등 상세한 통계자료를 제시하고 있으며, 제주도사연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

효령대군(孝寧大君)의 10세손이며, 성균진사 이주하(李柱夏)의 아들이다.

1677년(숙종 3)에 사마시를 거쳐 1680년 별시문과에 병과로 급제하였다. 호조좌랑 재직시 동지사가 가지고 가는 세폐포(歲幣布)가 병자호란 이후 바쳐온 보포(報布)보다 9척이나 긴 것을 알고, 이것이 앞으로 무궁한 폐단이 될 것을 우려하여 주변의 반대에도 불구하고 끊어버리고 보내었다.

성주목사로 있을 때에는 교화에 힘써 20조의 훈첩(訓帖)을 반포하고 유생 150명을 선출하여 관비로 교육시켰으며, 인조 때 의사 이사룡(李士龍)을 위하여 충렬사(忠烈祠)을 지어 그의 사적을 길이 남겼다.

한편 독용산성(禿用山城)이 파괴된 채 방치됨을 보고 민정(民丁)을 차출하여 3일 만에 완축시켰다.

동래부사 때에는 이 지역이 일본과 접경된 관문으로서 국방상 요지임을 절감하고 방비에 더욱 힘쓰는 한편, 당시 일본의 구송사(九送使)가 많은 폐단을 일으킴을 통감하여 이를 폐지시키려 노력하였다.

경주부윤 때에는 운주산(雲住山)의 토적 수천명을 해산시켰으며, 향교와 서원에 교유(敎諭)하여 학풍을 진작시키고 향약‧향음주례(鄕飲酒禮)를 강화하여 향촌질서를 세우고 충‧효‧열을 민간에 장려하여 유교적 도덕정치를 실시하였다.

1703년에 제주목사로 부임하여 제주의 누속(陋俗)을 일체 개혁하여 유속(儒俗)으로 바꾸게 하였다.

즉, 석전제(釋奠祭)를 행하였던 삼읍(三邑)의 성묘(聖廟)를 수리하고 이름 높은 선비로써 선생을 정하여 글을 가르치게 하였고, 고을나(高乙那)‧양을나(良乙那)‧부을나(夫乙那)의 삼성의 사당을 세우고 동성혼인 등의 음란한 풍속을 금지하였다. 그리고 제주도 남부에 있었던 한라호국신사(漢拏護國神祠)인 광정당(廣靜堂)에서 지방민들이 기도하던 풍습이 있었는데 이를 금지시켰고, 이밖에도 신당 129개를 모두 불태워 음사(淫祠)를 철저히 단속하였다.

또한 미신적으로 흘렀던 불교를 배척하여 두 사찰을 불태우고 유교를 권장하였다. 그리고 제주 해녀들이 나체로 잠수작업하는 것을 금하였다.

이처럼 목민관으로서 학문을 진흥시키고 문화재와 고적을 수리, 보존하였으며, 미신적인 인습과 악습을 타파하여 도민(島民)의 풍속을 교화시키고 생활개선을 주도하였다. 당시 백성들은 송덕비 4개를 세워 그의 청덕(淸德)을 칭송하였다.

그뒤 영광군수로 부임하였으나 사임하고, 영천(永川)의 호연정(浩然亭)에서 학문과 후학양성에 정진하였다.

30여년간 초야에 있다가 1728년(영조 4)에 경상도소모사(慶尙道召募使)로 부임, 그해 소론의 일파인 이인좌(李麟佐)의 난을 진압하여 공을 세웠으나 집권당인 노론의 모함을 받아 76세의 고령으로 투옥되었다.

그뒤 억울함이 드러나 석방되고 한성부윤에 임명되고 서반직(西班職)을 받아 국록(國祿)을 받았다.

1735년에 영천의 성남서원(城南書院)에 제향되었고, 1796년(정조 20)에 청백리에 녹선되었다.

1829년(순조 29)에 제주유생들이 그의 유덕을 추모하여 영혜사(永惠祠)에 추향(追享)되었다.

저서로는 문집인 『병와집』 18권이 손자인 이만송(李晩松)에 의하여 간행되었다. 이밖에도 『둔서록(遯筮錄)』‧『악학편고(樂學便考)』‧『강도지(江都志)』‧『예학편고(禮學便考)』‧『성리학대전』 등 수십권이 있다.

목민관으로서 활동중 제주도에 관한 기록은 인호(人戶)‧인구(人口)‧전(田)‧국마(國馬)‧국우(國牛) 등 상세한 통계자료를 제시하고 있으며, 제주도사연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

[참고문헌]

肅宗實錄

英祖實錄

正祖實錄

國朝榜目

甁窩集

英祖實錄

正祖實錄

國朝榜目

甁窩集

[이미지]

[집필자]

원유한(元裕漢)

성명 : "이형상(李衡祥)"에 대한 용례

| 수정일 | 수정내역 |

|---|---|

| 2005-11-30 | 2005년도 지식정보자원관리사업 산출물로서 최초 등록하였습니다. |